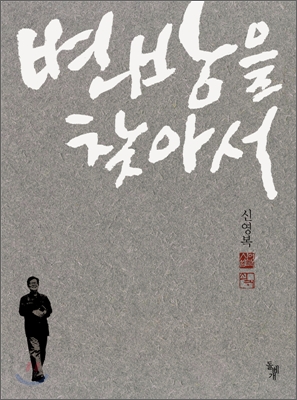

신영복『변방을 찾아서』 출간

by 뚝딱뚝딱 posted May 22, 2012

◈인류 역사는 ‘변방’에서 시작된다

인류 문명의 역사는 언제나 변방이 새로운 역사의 중심이 되어 왔다. 오리엔트의 변방인 그리스·로마, 그리스·로마의 변방인 합스부르크와 비잔틴, 근대사의 시작이 된 네덜란드와 영국, 그리고 영국의 식민지 미국에 이르기까지 인류 문명은 그 중심지가 부단히 변방으로 변방으로 이동해 간 역사이다. 역사에 사표가 된 인물들 역시 변방의 삶을 살았다. 마하트마 간디의 삶이 그러했고, 공자(孔子)의 삶이 그러했다. 조선의 이성계 또한 변방인이었다. 수많은 인물들이 변방에서 역사의 중심으로 나아갔다.

‘변방’의 중요성은 여기에 있다. 사회를 변화시키고 발전시킬 원동력과 잠재력이 바로 변방에 있다. 생명력 넘치는 변방이야말로 그 사회를 좀 더 나은 사회로, 좀 더 발전된 역사로 만들어 낼 수 있는 구심점이 된다. 새로운 역사는 언제나 ‘변방’에서 시작된다.

◈‘변방’은 변화와 소통이며, 변화와 소통은 생명을 유지하는 힘이다

여기서 말하는 ‘변방’은 단순히 공간적 개념이 아니다. 변방은 ‘변방성’, ‘변방 의식’의 의미로 이해되어야 한다. 즉 자신을 주변화하는 것이다. 비록 현재 내가 어떤 장세(場勢)의 중심부에 위치하고 있더라도 변방 의식을 내면화하는 자세가 필요하다.

‘변방’의 핵심은 변화와 소통이다. 변방 의식을 통해 성찰(省察)하고 이를 통해 부단한 변화와 소통을 이루어야만, 생명체로서의 존재가 가능하다. 즉 생명은 스스로를 조감하고 성찰하는 동안에만, 즉 스스로 새로워지고 있는 동안에만 생명을 잃지 않는다. 살아 있는 나무는 꽃을 피우고 열매를 맺으며 계속 변화한다. 변화하지 않는 나무는 죽은 나무다. 일개 생명체도 그렇고, 집단·국가·문명의 경우도 그렇다. 고착화되고 교조화된 집단·국가·문명은 새로운 역사, 새로운 문명으로 나아갈 수 없다. 이것은 인류 문명사를 통해 증명된 바이다. 조선은 중국에 대해 끊임없는 콤플렉스를 품었고, 그 결과 중국 본토보다 더 중화적인 소중화(小中華) 체제를 굳혀 나갔다. 제국주의 시대에 조선은 중국을 넘어서 더 넓은 세계를 생각할 수 없었으며, 우물 안 개구리가 되어 제국주의의 침략을 고스란히 받을 수밖에 없었다. 또한 사림(士林)의 교조화된 성리학(性理學)은 새로운 사상을 받아들이지 못했고, 현재 성리학은 명분만 남은 죽은 학문이 되고 말았다.

즉, 변방 의식 없이는 더 이상의 변화와 소통은 있을 수 없으며, 생명을 유지할 수 없다.

◈변방에 서라, 마이너리티(minority)의 입장에 서라!

광대한 우주 안에서 인간의 위상은 언제 어디서든 늘 변방의 작은 존재일 수밖에 없다. 변방의 작은 존재인 개인 또는 집단이 생명력을 갖고 발전하려면 변화와 소통하는 변방성, 변방 의식을 지녀야 한다. 갇혀 있는 틀을 깨뜨리고 새로운 영토를 찾아 부단히 움직이는 탈문맥(脫文脈)과 탈주(脫走)가 바로 변방성이다. 끊임없는 변화만이 생명을 유지시킬 수 있다고 할 때, 이러한 변화를 위해서는 우선 나 자신을 변방에 세워야 한다. 마이너리티, 즉 소수자의 입장에 서야 한다.

저자가 이 책에서 이야기하는 ‘변방’은 서울공화국의 대척점에 서 있는 지방을 가리키는 말이 아니다. 서울의 중심, 서울특별시 시장실에서 찾은 변방성이 이것을 말해준다.

또한 보수와 진보, 좌(左)와 우(右)의 이분법적 사고로 중심과 변방을 나눈 것이 아님도 물론이다. 이 책에서 말하는 ‘변방’은 콤플렉스가 없는 진정한 창조 공간이다. 보수와 진보, 좌와 우의 이분법적 사고는 바로 우리가 떨쳐내지 못하는 콤플렉스일지도 모른다. 동남아의 이주노동자에 대한 근거 없는 우월의식, 백인과 그들이 쓰는 영어에 대한 열등감도 우리가 떨쳐내지 못하는 콤플렉스다.

신영복 선생은 우리가 갖고 있는 이러한 콤플렉스를 떨쳐내고 새로운 역사를 만들어낼 진정한 ‘변방’으로 거듭나기를 이 책을 통해 이야기하고 있다.

◈변방을 찾아 떠나는 여행

◇첫 번째 여행지: 해남 땅끝마을 송지초등학교 서정분교

한국의 남도 끝 땅끝마을 송지초등학교 서정분교 도서관에 〈꿈을 담는 도서관〉 현판이 걸려 있다. 저자는 변방의 작은 도서관에 어린이들이 옹기종기 모여서 책 읽고 있는 그림을 연상하면서 현판 글씨를 썼다고 한다. 낙후된 농촌의 시골 분교를 연상하며 찾아갔지만, 그곳은 뜻밖에도 밝은 햇볕 아래 아이들이 마음껏 뛰노는 활기찬 곳이었다. 폐교 직전까지 갔던 이 시골 분교는 학부모와 주민들의 노력으로 이제는 젊은 학부모들이 앞 다투어 자녀를 입학시키는 분교의 성공 사례로 꼽히고 있다. 저자는 시골 분교의 가능성을 보여준 서정분교가 바로 서울 아이들의 꿈일지도 모른다고 생각한다.

◇두 번째 여행지: 강릉 허균·허난설헌 기념관

대관령 동쪽 영동 지역의 가장 낮은 곳에 위치한 초당동에 허균·허난설헌 기념관이 있다. 이 기념관에는 평판에 죽각으로 새긴 〈허균·허난설헌 기념관〉 현판이 걸려 있다. 『홍길동전』의 저자 허균은 시대의 주류가 되지 못한 백성의 영웅 홍길동처럼 그 역시 주류에 들지 못하고 역적죄로 처형되었다. 또한 그의 누이 허난설헌은 뛰어난 문재를 타고났지만 여자로 태어난 것을 한(恨)하며 스물일곱 나이에 요절한다. 허균이 『홍길동전』을 통해 보여준 서얼 차별이라는 신분제도는 지금은 없어졌지만, 대신 그 자리를 지역 차별, 양극화, 외국인 노동자 문제, 다문화 가정 등 현대의 여러 질곡들이 채우고 있다. 강릉 오죽헌의 율곡 이이와 신사임당의 유적이 성역화된 것에 비해 허균과 허난설헌은 여전히 변방이다. 하지만 허균의 호민론, 허난설헌의 자유정신은 지금 시대에도 여전히 유효하다.

◇세 번째 여행지: 박달재

충북 제천의 박달재에는 〈박달재〉 현판을 달고 있는 일주문이 두 군데에 서 있다. 박달재 고개는 금봉이와 박달의 슬픈 사랑이 전설로 구전되는 곳이다. 과거시험에 낙방한 박달은 면목이 없어 돌아오지 못하고, 기다리다 지친 금봉이는 벼랑에 몸을 던져 자살한다. 그리고 뒤늦게 돌아온 박달 역시 금봉이를 좇아 벼랑에서 떨어져 죽는다. 현대 사회는 박달과 금봉의 순애보(殉愛譜)처럼 뜨거운 사랑을 찾아보기 어렵다. ‘이태백’ ‘사오정’ 등의 은어가 범람하고, 수백만의 비정규직이 양산되고, 하루에 42명이 자살하는 이 참담한 현실 속에서 우리는 차가운 감성으로 무장하고 있다. 현대인은 아픔을 제대로 아파하지 못한다. 지금은 터널이 뚫려 찾는 이도 거의 없는 고개지만, 저자는 이 박달재에 많은 사람들이 찾아와서 아픔을 정직하게 만나는 장소가 되기를 기대한다.

◇네 번째 여행지: 벽초 홍명희 문학비와 생가

벽초 홍명희 문학비는 펜션 주차장의 가장자리에 초라하게 서 있다. 한국 사회의 도저한 반공(反共) 논리 속에서 제대로 조명되지 못한 벽초의 모습을 그대로 보여주는 듯하다. 하지만 소설 『임꺽정』에 대해서는 이론의 여지가 없다. 그러므로 벽초의 ‘문학비’는 그에 관한 모든 포폄(褒貶)을 뛰어넘는 곳에 있다. 소설 『임꺽정』을 뛰어넘는 대하역사소설이 아직 없다는 것이 문학계의 통설이며, 비문에도 새겼듯이 『임꺽정』은 ‘조선 정조(情調)에 일관된 작품’이다. 임꺽정을 비롯한 사회적 약자의 불법적이고 폭력적인 이미지가 ‘강자’의 면모로 읽히기도 한다. 그런 이미지를 입히는 주류 이데올로기도 그렇지만 우리는 사회적 약자가 최소한의 삶을 지키기 위해서 선택하지 않을 수 없는 대응 방식에 대해서도 무관심하지 않아야 한다. 사회적 약자는 위악(僞惡)을 주 무기로 삼지만, 사회적 강자는 위선(僞善)을 주 무기로 삼음을 잊지 말아야 한다. 시위 현장의 소란과 법정(法庭)의 정숙이 그것이기도 하다. 임꺽정을 비롯한 일곱 두령의 근거지 청석골은 사회적 약자의 피신처이면서 동시에 자유와 창조의 공간이다.

◇다섯 번째 여행지: 오대산 상원사

오대산 상원사에는 입구에 저자가 쓴 표석이 세워져 있고, 대웅전인 문수전에는 〈문수전〉 현판이 걸려 있다. 지혜의 보살인 문수보살을 모신 문수전 글씨를 어떻게 써야 할지, 저자는 달포 이상 고심했다고 한다. 생각 끝에 세 글자를 이어서 썼는데, 이는 ‘분’(分)과 ‘석’(析)이 아닌 모든 법의 이치가 하나로 모이는 ‘원융’(圓融)의 세계를 표현한 것이라고 한다. 불가에서 말하는 연기론(緣起論), 저자가 이야기하는 관계론(關係論)이 바로 이 모습일 것이다. 한국 최대의 종단인 조계종 사찰에서 변방의 의미를 찾는다는 것은 어려운 일이었다. 깨달음의 세계인 ‘지혜’에서 ‘변방성’을 어떻게 엮어낼 것인가. 저자의 이런 고민은 현장에서 자연스레 없어졌다고 한다. 노구를 이끌고 산사를 찾아온 불자들의 모습은 어느새 산을 닮아 있었고, 그분들의 눈길은 하나같이 자신의 내부를 응시하고 있었다. 서울에는 없는 눈빛이었다. 상품이 되지 못하면 살아남을 수 없는 현대사회에서 ‘지혜’와 ‘무소유’는 ‘상품’이 되지 못하면서도 역설적으로 살아남아 상품의 허상을 드러내고 있다. 저자는 이것이 바로 변방의 지혜라고 말한다. 저자는 오대산 상원사를 찾아 나선 여행에서 변방의 개념을 다시 한 번 생각하게 되었다. 변방은 공간의 개념이 아니며, 인간의 삶 그 자체가 변방의 존재이고, 변방이란 바로 자기 성찰이라는 점을 이야기한다.

◇여섯 번째 여행지: 전주 이세종 열사 추모비·김개남 장군 추모비

저자의 글씨가 가장 많은 곳은 아마도 민주 열사의 묘비와 대학의 추모비일 것이다. 서울에도 저자가 쓴 묘비가 많지만, 멀리 전주까지 간 이유는 바로 이세종 열사의 묘비와 김개남 장군의 묘비가 담고 있는 간절한 목소리 때문이다. “다시 살아 하늘을 보고 싶다”는 이세종 열사의 추모비와 “개남아 개남아 김개남아”라는 김개남 장군의 묘비에서는 사람의 목소리가 들려온다. 역사적 인물들은, 개인의 애환은 완벽하게 소거되고 오로지 역사적 대의를 부각시키는 역사 교육 그 자체가 된다. 하지만 인간적 애환이 제거된 대의만으로 과연 인간적 감동을 줄 수 있을까. 저자는 모든 교육이 인간 교육이어야 한다고 역설한다. 이세종 열사와 김개남 장군의 추모비는 인간적 애환이 묻어나는 살아있는 교육의 장(場)이다.

◇일곱 번째 여행지: 서울특별시 시장실의 〈서울〉

변방을 찾아 떠난 여행과 가장 어울리지 않는 여행지가 바로 서울특별시 시장실일지 모른다. 이곳에 저자의 작품 〈서울〉이 걸려 있다. ‘서’와 ‘울’을 각각 북악산과 한강수로 표현하고 “북악무심오천년(北岳無心五千年) 한수유정칠백리(漢水有情七百里)”를 방서로 풀어쓴 작품이다. 북악은 왕조 권력을, 한수는 민초들의 애환을 상징한다. 1천만 서울시민의 수장이 있는 시장실을 변방이라고 한다면, 이것은 격하의 의미로 받아들여질 수도 있다. 하지만 박원순 서울시장은 이러한 ‘변방’의 의미를 아주 흔쾌히 받아들인다. 자신이 바로 변방 출신이며, 역사는 변방이 중심부로 진입하는 과정이라는 역사관을 토로하기도 한다. 그리고 서울 시정에도 시민운동이라는 변방 공간의 경험을 적극 도입하겠다는 의지를 표하기도 한다. 저자는 서울시청이 권력의 중심이기보다는 한강수처럼 우리 시대의 변방이 되어 시민들의 삶을 껴안고 흐르는 강물이어야 한다고 생각한다.

◇여덟 번째 여행지: 봉하마을 고 노무현 대통령 묘석

변방을 찾아 떠난 여행의 마지막 목적지는 바로 고 노무현 대통령의 묘석이 있는 경상남도 김해시 진영읍 본산리 봉하마을이다. 서울에서 자동차로 쉬지 않고 다섯 시간을 달려야 도착할 수 있는, 그야말로 완벽한 변방이다. 이처럼 멀고 작은 시골 마을에 지금은 연간 100만 명이 넘는 사람들이 찾아오고 있다. 변방의 창조성을 극명하게 보여주는 현장이다. 이곳에 저자가 쓴 글씨가 묘석을 받치는 강판에 새겨져 있다. “민주주의 최후의 보루는 깨어 있는 시민의 조직된 힘입니다.” 우리 현대사에 있어서 광주와 노무현은 시대를 가르는 아이콘이다. 누구도 광주의 비극으로부터 자유로운 사람이 없듯이 누구도 노무현의 죽음으로부터 자유로운 사람은 없다. 500만 애도물결이 보여준 것은 지켜주지 못해 미안하다는 ‘회한’(悔恨)이었고, 좋은 정치란 과연 어떤 것인가를 깨닫는 ‘각성’(覺醒)이었다. 봉하 묘역은 산 자와 죽은 자가 만나는 해후의 자리이면서 변방의 창조 공간이 되는 도약의 자리이다. 변방과 중심은 결코 공간적 의미가 아니다. 낡은 것에 대한 냉철한 각성과 그것으로부터의 과감한 결별이 변방성의 핵심이다.

Articles

- 돌베개 “유시민 신영복 선생님, 페이스북 한 번 놀러오세요”

- 2013 더불어숲 축제

- 신영복 교수님을 만나다

- [스케치] 서울대 관악캠퍼스에 내린 가을 - 신영복 선생님의 글귀와 함께

- 흥천사, 문화예술인 쉼터 ‘삼각선원’ 개원 - ‘손잡고오르는집’ 현판은 신영복 성공회...

- 성공회대학교 노동아카데미 공개 특강 - 9월 13일(금) 저녁 7시 40분

- [제 55회] 한기대 휴먼아카데미 신영복 "공부(工夫) 가장 먼 여행" - 2013년 9월11일(...

- [싱크탱크 광장] 협력하는 인간이 만드는 희망, 경제적 인간은 가라

- 일 줄이고 마음 고요히 -흥선 지음 | 신영복 교수 “소리 없는 죽비”

- 거리가 아니라 가슴에 답이 있다 - 경향신문 2013-08-05

- 장기투쟁사업장의 노동자들과 '함께맞는비' 연대

- 신영복의 공부란 무엇인가 - 휴머니스트 강의실, 2013년 7월 3일(수) 저녁 7시 30분

- 2012년 12월 13일 (목) 성공회대학교 종강콘서트

- 2012년 성공회대 종강콘서트 차임벨연주

- 이대 대학원 특강(2012.11. 21) - 신영복교수

- 동탄후마니타스아카데미 <특별강좌 신영복 교수님의 "공부-가장 먼 여행">1

- 조선대학교 "문화초대석" 강좌 - 신영복과 더숲트리오

- 신영복 교수의 아름다운 글씨로 만든 그릇들1

- PEACE ROAD 2012 정전협정과 작별하기 평화음악회 : 2012년 7월27일(금) 구세군아트홀

- [관련기사] ‘더숲트리오’ 8일 토크콘서트 열어

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5